経理業務におけるAI活用とは?AI導入で解決できる課題や活用事例についてわかりやすく解説!

INDEX

全ての企業で欠かせない業務の1つである経理は、多くの業務やスキルが求められるので、AIによる自動化を気軽に進めることが難しいと感じている企業が多いです。

しかし、近年では経理業務におけるAI活用を積極的に進めている企業も増加しており、今後も多くの企業が経理業務にAIを導入していくことでしょう。

今回は、経理業務におけるAI活用やAI導入で解決できる課題、活用事例についてわかりやすく解説します。

主な経理業務

経理業務には、主に以下の3つがあります。

- 日常業務

- 月次業務

- 年次業務

ここでは、主な経理業務について解説します。

日常業務

日常業務は、主に以下のような業務になります。

- 帳簿に記載された記録と口座残高の差異を確認する「現金の出納管理」

- 立て替えた経費を精算する「立替費精算」

- 仕訳が必要な取引の伝票を起票し証拠書類と共に整理する「伝票の起票と整理」

- 入出荷と売上に関するデータを入力する「入出荷の集計」

- 新たな得意先の信用情報を調査して報告する「与信管理」

経理業務における日常業務について理解しておきましょう。

月次業務

月次業務は、主に以下の業務があります。

- 代金の請求

- 未払金の回収

- 給与計算

- 取引先への支払い

- 月次決算書の作成

- 資金繰り

- 債権回収

特に、月次決算書の作成は、月毎の売上や利益を示す書類なので、とても重要な業務の1つです。

また、月次業務には繁忙期があり、月の上旬と下旬に業務が集中することが多いです。

上旬は主に取引先からの入金の確認・帳簿の締め切り・月次決算・年度決算見込分析などの業務を行い、下旬は主に給与計算・支給・取引先への支払い・請求書の発行・社会保険料の納付などの業務を行います。

年次業務

年次業務では、年次決算がとても重要な業務の1つです。

どこの企業でも1年に1度決算を行い決算書を作成することが義務付けられているので、その義務を果たすために企業のさまざまな情報をまとめて書類に記載します。

また、この年次決算はしっかりと正確な内容を記載する必要があるので、徹底して行う必要があります。

万が一、決算書を間違えてしまうと企業の価値や信用を低下させてしまうリスクもあるので、偽造や記載漏れに細心の注意を払います。

そのため、年次業務は全ての企業で、とても大切な業務の1つです。

経理業務におけるAI活用が求められる理由

経理業務は、これまで人的な作業によって行われてきましたが、近年急速にAI活用が求められるようになりました。

経理業務におけるAI活用が求められるようになった理由には、主に以下のものがあります。

- 2022年1月1日に電子取引データの「電子保存」が義務化された

- 2023年10月1日から「インボイス制度」が導入される

以上の制度が導入されたことによって、これまで紙の書類として保存しておくことができたものでも、原則としてデータとして保存しなければいけなくなりました。

さらに、インボイス制度という新たに導入された制度を効率的に行うためにも、経理業務にはAI活用による効率化が求められるようになりました。

そのため、多くの企業では以上のような変化に対応するために急速にAI活用を行っています。

AI導入で解決できる課題

経理業務にAIを導入することで、さまざまな業務の効率化や自動化を進めることができるので、解決できる課題も多いです。

ここでは、AI導入で解決できる課題について解説します。

領収書・請求書などのデータ化

AIを導入することで、領収書・請求書などのデータ化が可能です。

これまで領収書や請求書は紙の書類として発行されることが当たり前でしたが、法改正によって電子データでも効力を持つようになったので、全てデータ化させられるようになりました。

その結果、大量の領収書や請求書を保管しておくスペースを確保したり、データにまとめるための作業などがほとんど必要なくなり、大幅な業務効率化に繋がりました。

仕分け業務・書類作成の自動化・効率化

経理業務では、仕分け業務や書類作成などの業務が大量にあります。

これkらの業務は、しっかりと記載漏れや偽造がないか確認して正確に行う必要があるので、多くの時間や労力を必要とします。

しかし、AI導入によって仕訳データを自動で作成して入力ミスを防いだり、書類作成業務を自動化させて正確な書類を短時間で作成することが可能です。

そのため、人的な入力ミスや作成漏れなどもほとんど発生することがありません。

問い合わせ対応の効率化

経理は、社内の経理業務以外にもさまざまな顧客や企業からの問い合わせ対応があります。

経理担当者が、問い合わせに対して1件1件丁寧に対応することが基本ですが、人材不足や繁忙期などでは十分に対応することが難しいことも多いです。

しかし、AIチャットボットを活用することで、これまで問い合わせ対応によって発生していた残業や労力を大幅に削減することができます。

AIチャットボットであれば24時間体制で自動対応ができるので、経理業務に集中して取り組むことが可能です。

そのため、人材不足での問い合わせ対応や繁忙期の問い合わせ対応を効率的に行えます。

AI導入の課題

AIを導入することで、さまざまなメリットが得られますが、そんなAIを導入するにあたって解決させなければいけない課題もあります。

これからAI導入を進めていく際は、しっかりとAI導入の課題についても理解しておくことが大切です。

ここでは、AI導入の課題について解説します。

コストがかかる

AIの導入には、さまざまなコストがかかります。

AI導入にかかるコストには、主に以下のものがあります。

- AIを開発するコスト

- AIツールを導入するコスト

- AIを扱える人材確保のための採用コスト

- AI人材を育成する教育コスト

- データ活用を効率化させるためのコスト

さまざまなコストがかかるので、多くの企業ではAIを気軽に導入することが難しい状況にあります。

そのため、中小企業や小規模事業者などでは現在でも、手動で経理業務をはじめとした業務を行っています。

セキュリティ問題がある

AIを活用した業務では、セキュリティ問題が発生するリスクが高いです。

AIは、顧客の個人情報や企業の重要情報などを分析し、最適な戦略やアプローチ方法を策定することができますが、その過程で情報漏洩してしまうリスクもあります。

そのため、AI導入をする際は、しっかりとAIやデータを扱える専門人材を確保して、徹底したAIツール管理や運用を行うことが重要です。

万が一、セキュリティ問題が発生してしまうと、企業にとって大きな損失になってしまいます。

責任問題が発生するリスクがある

AIには、責任問題が発生するリスクもあります。

AIの責任問題とは、AIが人的事故や情報漏洩、誤作動による損失を発生させてしまった際に、誰が責任を取るのか曖昧になっている問題です。

問題が発生した時に原因を調査しても、原因がわからない状態であるブラックボックス化になっていることもあるので、課題解決が難しくなります。

そのため、実際にAIを業務に導入した際に起きる問題とその対策を徹底しておくことが重要です。

経理業務にAIを導入する方法

経理業にAIを導入するためには、主に以下のような方法で行います。

- 課題の抽出と整理を行う

- 解決させる課題を決定・AI導入の目的を明確化させる

- AIに代替する業務の範囲を決める

- AIの開発もしくはAIツールの検討

- AIにデータ学習をさせる

- システムに組み込み試験的に使用し、問題があれば改善する

- 問題なければ本格的に導入する

これから経理業務にAIを導入したいと考えている企業は、以上の方法でAIを導入して経理業務で活用するようにしましょう。

また、自社内でAIを開発する場合は、AI人材やデータ人材を確保・育成する必要があることを理解しておきましょう。

経理業務で必要なスキル

経理業務では、さまざまなスキルが求められますが、その中でも主に以下のスキルが求められます。

- 簿記の知識

- パソコンスキル

- コミュニケーション能力

ここでは、経理業務で必要なスキルについて解説します。

簿記の知識

経理業務では、簿記の知識が必要不可欠です。

経理業務とひとくちにいっても、基本的な日常業務から専門的な知識が求められる年次業務まで幅広くあります。

さまざまな業務の中で、企業の重要な数字に関するデータを扱い記入したり計算する必要があるので、簿記の知識はしっかりと身に付けて資格を取得しておくことが大切です。

パソコンスキル

パソコンスキルも、経理業務を行う上では重要なスキルになります。

主に、経理ではパソコンを使ってExcelやWord、会計ソフトなどを操作し、日々の経理業務を進めていきます。

そのため、ブラインドタッチや基本的なパソコン操作、その他ツールやソフトの使い方などを理解していなけば、業務が行えません。

また、パソコンスキルは経理だけでなくさまざまな業界で重要視されているスキルの1つなので、しっかりと身に付けておくことが大切です。

コミュニケーション能力

経理業務では、コミュニケーション能力も重要視されています。

経理業務では、あまりコミュニケーションを頻繁に行うイメージを持っていない方も少なくありませんが、実際にはコミュニケーションを頻繁に取る必要のある業務です。

例えば、経理に関する重要な情報を経理部内や社内に報告する際には、専門用語をわかりやすく丁寧に伝える必要があります。

また、経理業務において迅速な報連相は、とても重要になってくるので、コミュニケーション能力もしっかりと身につける必要があります。

経理業務におけるAI活用事例

現在では、すでに経理業務にAIを活用している企業が数多く存在しており、今後も増加していくことが予想されています。

これから経理業務にAIを導入しようと考えている企業は、経理業務におけるAI活用事例を参考にしてみてください。

ここでは、経理業務におけるAI活用事例を主に3つ紹介します。

- 株式会社ZOZO:「sweeep」という請求書処理ソフトを導入し、請求書処理に関する業務をAIで自動化させた

- 花王グループ:「AI-OCR」というAI搭載ソフトを導入して請求書の入力作業を自動化

導入の結果、経理業務の負担を軽減し、労働時間を大幅に短縮できた

- Miletos株式会社:経費領域専門AIプロダクト「SAPPHIRE(サファイア)」を開発し、経理や会計に関する業務をほとんどAIに代替させた

主に、経理の不備や不正などの確認や通勤・交通費の精算、承認作業を自動化できる

まとめ

近年では、多くの企業で経理業務でAIを導入していることが多くなってきており、今後も多くの企業が経理業務でAIを活用するようになっていきます。

ただ、AIはコスト問題やセキュリティ問題などの課題もあるので、全ての企業が気軽に導入できる技術ではないことも理解しておくことが大切です。

これから経理業務にAIを導入して業務効率化やコスト削減を進めていく企業は、しっかりとAIのメリットや導入での課題を理解して慎重に検討していきましょう。

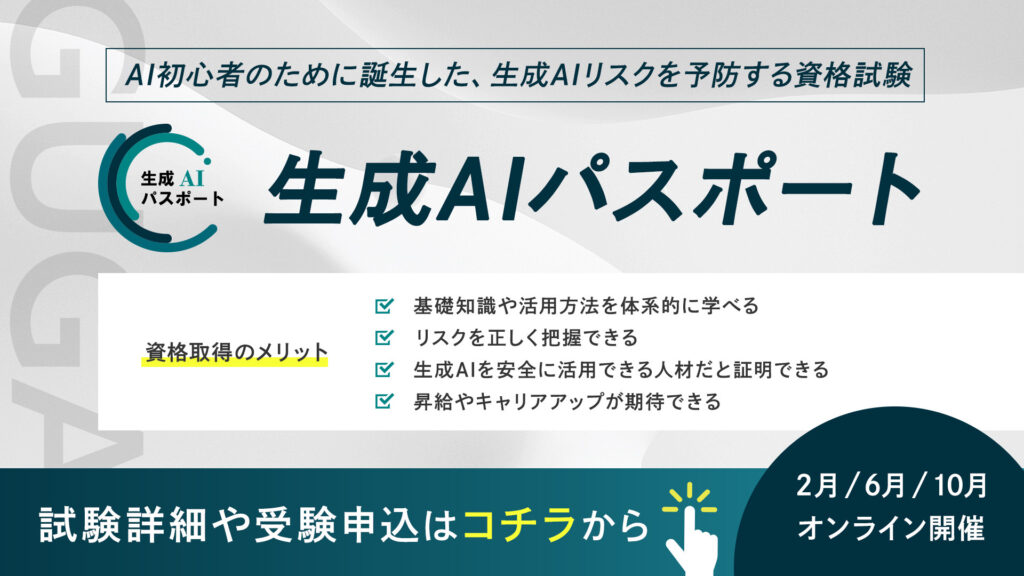

さらに、今注目を集める生成AIリスキリングの第一歩を。生成AIパスポートとは?

生成AIパスポートは、一般社団法人生成AI活用普及協会(GUGA)が提供する、AI初心者のために誕生した、生成AIリスクを予防する資格試験です。AIを活用したコンテンツ生成の具体的な方法や事例に加え、企業のコンプライアンスに関わる個人情報保護、著作権侵害、商用利用可否といった注意点などを学ぶことができます。

⽣成AIの台頭により、AIはエンジニアやデータサイエンティストといった技術職の方々だけではなく誰もがAIを使えるようになりました。今、私たちがインターネットを当たり前に活用していることと同様に、誰もが生成AIを当たり前に活用する未来が訪れるでしょう。

そのような社会では、採用や取引の場面で、生成AIを安全に活用できる企業・人材であることが選ばれる前提条件になり「生成AIレベルの証明」が求められることが予測できます。生成AIパスポート試験に合格すると、合格証書が発行されるため、自身が生成AIを安全に活用するためのリテラシーを有する人材であることを、客観的な評価として可視化することが可能です。

ぜひあなたも生成AIレベルを証明し「生成AI人材」に仲間入りしましょう!