生成AI利用率「98.7%」の衝撃。SALES ROBOTICSから学ぶ、「AIが当たり前」の組織文化のつくり方

INDEX

推進役の不在や評価制度の曖昧さ──。リソース不足の中小企業にとってこれらは厚い「実装の壁」となり、多くの企業が足踏みを余儀なくされています。

そんななか、全社員の生成AI利用率98.7%という驚異的な定着率を実現し、「AIが当たり前」の組織文化を築き上げているのが、インサイドセールス領域でBPO事業を展開するSALES ROBOTICS株式会社です。

同社は、生成AI時代における人的資本経営の優れた実践事例を表彰するアワード「GenAI HR Awards 2025」でも、企業セクター・中小企業の部でグランプリを受賞しています。

「AI活用の目的は、業務効率化ではない。『顧客に向き合う時間』を取り戻すことだ」と語る、同社 執行役員 AI Innovation室 室長 高木康介氏へのインタビューから、「AIが当たり前」の組織文化のつくり方を解き明かします。

「顧客に向き合う時間」を北極星に置く理由

──まず、AI推進の原点となった課題意識からお聞かせください。

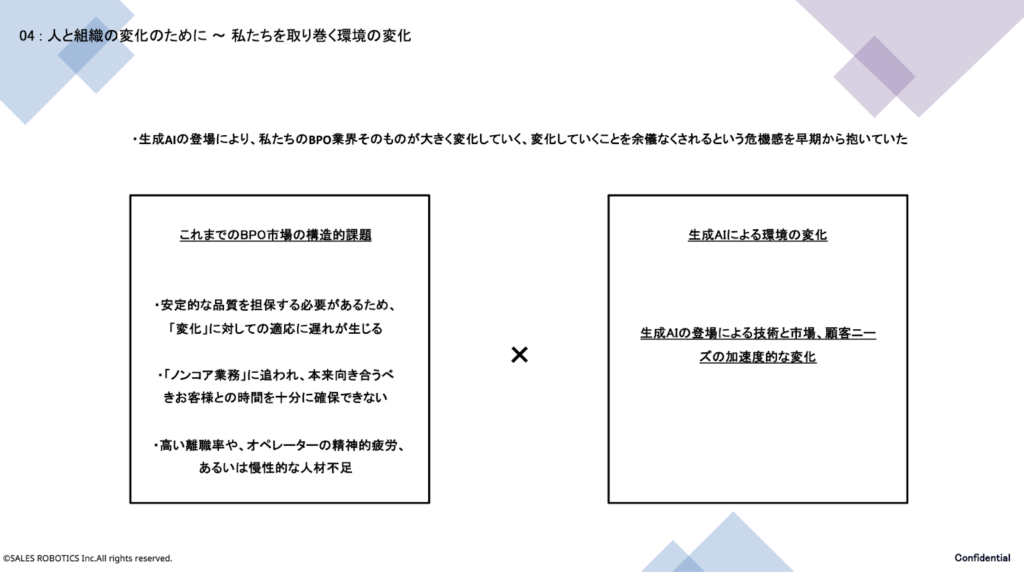

高木 危機感の根底にあったのは、BPO業界が抱える「構造的な課題」です。

本来、営業とは「顧客に新しい価値を提案するクリエイティブな仕事」であるはずです。しかし、日本の営業現場では、時間の多くが社内調整や事務処理といった「ノンコア業務」に奪われているのが現実です。

実際、アメリカでは営業時間の約50%が顧客対応に使われているのに対し、日本はわずか20%程度だと言われています。そのため日本の営業現場の全体の課題として、「本当にお客様に向き合う時間を使えているか」という問題意識がありました。

──「顧客に向き合えていない」現状は、営業の仕事にどのような影響をもたらしているのでしょうか。

極端な言い方をすれば、「御用聞き」から抜け出せなくなってしまうんです。

BPO業界は「要件通りに業務をこなす」ことが求められやすい構造があります。真面目にやればやるほどオペレーションは磨かれますが、逆説的に「言われたこと以外はやらない」「新しい提案はしない」という思考停止に陥りやすい。

お客様の話を聞いていても、「本当は何がしたいのか?」「我々にできる付加価値は何か?」という一段上の思考に行き着かず、ただヒアリング項目を埋めるだけの作業になってしまう。これは非常に根深い課題でした。

──思考が止まれば、付加価値も生まれないと。

ええ。そしてこれは「仕事の面白さ」にも直結する問題だと捉えています。

ただ量を「こなす」だけで、昨日と同じことを繰り返している状態では、仕事としての「面白さ」は感じにくいはずです。また慣れた作業を繰り返す「コンフォートゾーン」に居続けても、会社の成長にも、個人のキャリアアップにもつながらない。

だから私たちは、AI推進の目的(北極星)を単なる効率化ではなく、「AIを活用して、顧客に向き合う時間を取り戻す」ことに定めました。

AIに作業を任せ、空いた時間で「自分たちが提供できる価値」に向き合う。効率化だけでなく、「仕事の面白さと、成長の機会を取り戻してほしい」というメッセージも裏に込めました。

現場のAIリテラシーを底上げする「3つのステップ」

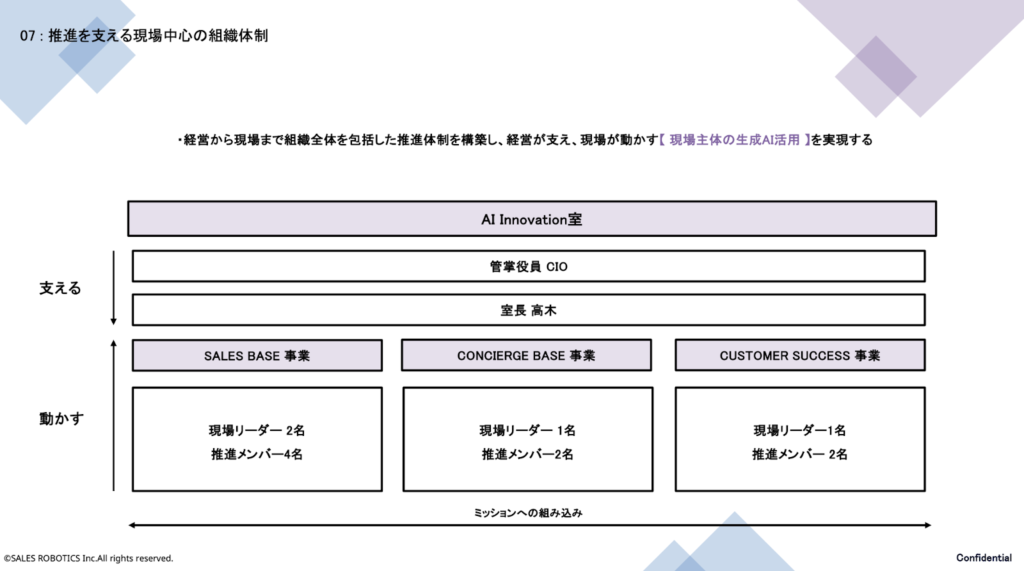

── リソースの少ない中小企業では実行体制を作るのは一つのハードルですが、どのような推進体制を構築されたのでしょうか。

最初は私一人体制で、まさに手探りの状況からのスタートでした。私もWeb業界出身なので技術的な知見は多少ありましたが、AIの専門家ではありません。

そんななか、まず最初に行ったのは、推進メンバーを決めてChatGPTの有料版ライセンスの配布です。ところが、これがもう、見事に使われませんでした(笑)。

そこで痛感したのは、「ツールを配るだけでは定着しない」ということです。 私自身は当時からGPTを愛用していましたが、単にツールがあることと、それを仕事で使えることは別問題です。「自分の業務のどこに使えるのか?」「どう業務に落とし込むのか?」というマインドセットができていないと、定着はしないのだと痛感しました。

同時に、私たちのような中小企業には「リソースの壁」があります。大企業のように専門人材を何人も採用することは不可能です。

ならば、業務を知り尽くしている「現場のメンバー」自身を巻き込み、彼らが主体となって動くしかない。そこで最終的な業務変革につなげるためにも、「現場主体」の推進体制に切り替えました。

── そこからはどのようなステップで推進されたのですか。

最終ゴールは「業務プロセスにAIを組み込むこと」でしたが、開発には約1年かかる見込みでした。

その間、現場を待たせるわけにはいきません。 そこで、システム完成までの期間を埋め、かつリテラシーを段階的に上げるために、あえて「3つのステップ」を設計しました。

まずステップ1は「意識化」です。ここではとにかくAIに触れてもらうことを最優先し、Slack上で動く自社開発アプリ「Sales Symphony」を配布しました。

これはボタン一つでGPTやGeminiを呼び出せる簡易ツールです。「難しいことはいいから、日報や議事録をこれで書いてみて」と、日常業務の延長でAIに触れる機会を作りました。

ここには強いこだわりがありました。営業担当は多くのツールを使うため、わざわざ別の画面でAIを開くことに対する心理的負担が大きい。日常の基盤であるSlackに埋め込むことで、「自然に使われる」環境を作ったのです。

現場のAIアレルギーが消えた段階で、ステップ2の「導入・拡張」フェーズへと移行しました。より高機能な「Gemini」を全社導入し、活用の自由度を一気に広げました。

そして最後が、ステップ3の「価値改革」のフェーズです。ここで、営業基幹システムである「SALES BASE」にAIを実装し、リリースしました。

ここに至れば、もう「AIを使う」という意識すら要りません。仕事をしていれば自然とAIの恩恵を受けられる。このように、簡単なことから習慣化させて、段階を踏んで最後に業務システムへ移行するという展開を行いました。

「当事者意識」を育む評価制度のつくり方

── 現場を巻き込む上で、組織体制や評価制度で工夫した点はありますか。

まず組織体制について、結論から言うと「事業責任者」を巻き込むことを意識しました。

当初は、私(AI推進室)と各現場の「推進メンバー」だけで進める構想でした。しかし、現場主体で進める以上、上司である事業責任者がAIを理解していなければ、部下の相談に乗れないばかりか、彼ら自身が最大のボトルネックになってしまいます。

そこで彼らを体制に組み込み、さらに本気にさせるために、MBO(目標管理制度)の中に「AI推進」を組み込みました。

「具体的にこれをやる」というアクションから、「評価ウェイトの何%を充てる」という数字まで設定する。評価項目に入れば、査定に関わるため、彼らもAIを理解せざるを得なくなります。そうやって物理的に当事者意識を持たせる状況を作りました。

── 評価制度を通じて、自然と巻き込む仕組みを設計されたわけですね。

そうですね。さらに評価の運用においては「ダブル評価」の仕組みを取り入れました。これは直属の上司だけでなく、推進責任者である私も評価に関わる設計です。

事業責任者の役割は、自部署の事業を力強く成長させることです。彼らがその「事業貢献」を正当に評価する一方で、推進責任者である私は「組織貢献」の視点から評価を行います。

具体的には「プロンプトの共有」や「他部署へのノウハウ展開」などといった組織貢献の視点を補完して評価する。 この二つの視点を掛け合わせることで、現場にとっても納得感のある評価を実現しています。

KPIは会話の総量。言葉が変われば「文化」が変わる

── 推進にあたって、最大の壁はどこにありましたか?

一番大きかったのは、やはり「意識化」の壁ですね。 経営陣はAIに興奮していますが、現場の社員からすれば「今の仕事で回っているからいいじゃん」というのが本音です。この温度差を埋めるのが大変でした。

── どうやってその壁を乗り越えたのですか。

私が個人的にKPI(指標)として見ていたのは、ツールの利用ログなどではなく、「社内の会話で『AI』という言葉がどれくらい出るか」です。

現場を歩いて聞き耳を立て、「これAIでやったほうが早くない?」「AI使ってる?」といった会話が自然と聞こえるかどうか。言葉として口に出しているということは、AIを意識している何よりの証拠ですから。

── その「会話」を生むために、どんな仕掛けをしましたか。

重要なのは、自然発生を待つのではなく、意図的に「会話を作る」ことです。

Slackで情報を流すだけでは足りません。

そこで半ば強制的に「言葉として出す場」を作りました。具体的には、毎月の全社ミーティングで私がトレンドを解説するのはもちろん、各事業部の「朝会」にAIトピックを入れ込み、推進メンバーに持ち回りで話をしてもらいました。

「情報を浴びる」だけでなく「自分の言葉で話す」場を作る。そうやって泥臭く「会話の総量」を増やすことが、意識変革の近道になりました。

経営陣の「本気度」こそ最大のカギ

── 次のフェーズとしてどのような展望を描いていますか。

社内での利用率はほぼ100%に達し、実際の案件への適用も完了しました。

これからは、社内で実践してきた「ユースケース」をサービス化し、お客様への提供価値として届けるフェーズに入ります。

自分たちがAIで業務改善し、得た知見をサービスに変える。私たちはこれを「イノベーション・パイプライン」と呼んでいますが、すでにいくつかのサービスが生まれ、提供が始まっています。

社内で実施しているアイデアコンテストには、エンジニアだけでなく営業やコールセンターのメンバーも多数参加しており、「自分たちのアイデアがサービスになる」という熱量が、次の事業を作る原動力にもなっています。

── 最後に、中小企業でAI活用を推進するリーダー層へのメッセージをお願いします。

中小企業には、大企業のようなヒト・モノ・カネはありません。でも、「ないものねだり」をしても始まりません。リソースがないなら、「スピード」を武器にする。

エンジニアがいなくても、社内をよく見れば「プロンプトを書くのが上手い社員」がいるはずです。そういう原石を抜擢し、意思決定の速さを活かせば、大企業とも十分に戦えます。

またよくある悩みとして、「誰をAI推進者にすればいいか分からない」という声も聞きます。正直に言うと、外から「スター人材」を探すのは現実的ではありません。

私は、やはり「経営レイヤー(CXOクラス)」がリードすべきだと考えています。

組織全体を動かし、会社の成長に責任を持つ人が旗を振らなければ、社内調整で潰れてしまいます。うまくいっている企業を見ると、やはりトップ自身が「AIを使い倒している」姿を見せていますよね。

実務を回すリーダーは他に設けても構いません。しかし、責任者としては経営層が立ち、「本気だ」という姿勢をトップダウンで示す。それこそが、AI推進を成功させる唯一にして最大の鍵だと思います。

PROFILE

SALES ROBOTICS株式会社 執行役員 AI Innovation室 室長

Webプロデューサーとしてキャリアをスタートし、一部上場企業でWeb事業のマネジメントを経験。その後、株式会社リクルートマーケティングパートナーズにて「スタディサプリENGLISH」や「リアルドラゴン桜プロジェクト」などの事業開発を推進。2023年、SALES ROBOTICS株式会社に参画し、インサイドセールス領域での新規事業開発と生成AIの社内推進を牽引。わずか1年で社内生成AI活用率90%超を実現。一般社団法人生成AI活用普及協会(GUGA)協議員としても活動し、企業のAIリテラシー向上や生成AIの社会実装を推進している。